1000년 전 무덤서 나온 ‘여장 바이킹’… DNA 검사 했더니

페이지 정보

작성자 eggmo…쪽지보내기

메일보내기

자기소개

아이디로 검색

전체게시물요원

댓글 0건

조회 489회

작성일 22-03-11 19:24

eggmo…쪽지보내기

메일보내기

자기소개

아이디로 검색

전체게시물요원

댓글 0건

조회 489회

작성일 22-03-11 19:24

본문

1000년 전 무덤서 나온 ‘여장 바이킹’… DNA 검사 했더니

[이영완의 사이언스카페]

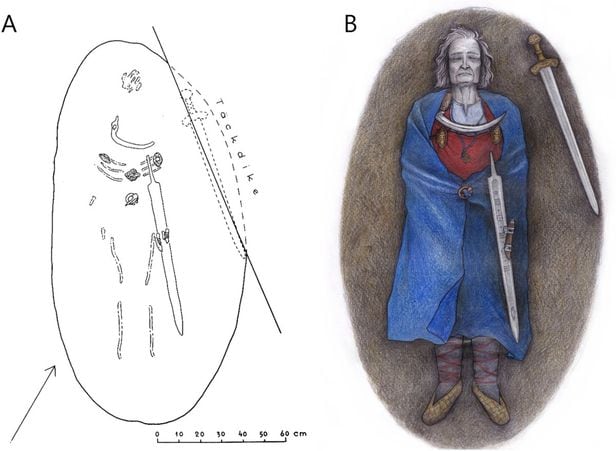

전사의 검과 여성 장신구 함께 발굴된 핀란드 무덤 50년 미스터리

DNA 검사로 남·여 특징 같이 가진 ‘클라인펠터 증후군’으로 밝혀져

존경 표시 깃털 흔적도… “사회적 존중, 성별 아닌 기여에 따른 것”

핀란드 투르쿠대 고고학과 연구진은 같은 대학 생물학과 교수와 헬싱키대 유전학 연구자에게 반세기 전에는 할 수 없던 DNA 분석을 의뢰했다. 지난달 15일 ‘유럽 고고학 저널’에 실린 논문에 따르면 유골 주인공은 한 사람이며, 남성도 여성도 아니었다. 생물학적으로 여성은 성염색체 X를 두 개 가지며, 남성은 X와 Y를 하나씩 갖고 있다. 무덤 주인은 성염색체가 X가 하나 더 있는 XXY 남성이었다.

의학에서는 남성이 X 성염색체를 두 개 이상 가진 것을 클라인펠터 증후군이라고 부른다. 660명당 1명꼴로 비교적 흔하게 발생한다. 1942년 미국 의사 해리 클라인펠터가 처음으로 남성이 여성처럼 가슴이 부풀고 고환이 제대로 성장하지 못하는 증상을 기술했고, 1959년에 그 원인이 성염색체 이상으로 밝혀졌다.

연구진은 무덤 주인이 여성 옷차림을 한 남성 또는 여성의 일을 한 남성이었지만 당시 사회에서 멸시나 배척 대신 존경을 받았음이 틀림없다고 주장했다. 유골 머리맡에는 동물의 깃털 흔적이 있었다. 이는 지위가 높은 사람을 매장할 때 깃털을 넣은 베개로 머리를 받친 풍습을 반영한다. 또 부장품 중 구리 손잡이가 달린 칼은 나중에 무덤에 찔러 넣은 것으로 밝혀졌다. 이 또한 후대인이 고귀한 사람 무덤에 존경의 뜻을 표시하는 행동으로 해석됐다.

핀란드 무덤은 결국 인간은 남성과 여성의 틀이 아니라 한 구성원으로서 사회에 기여하고 그에 맞는 존경을 받아야 가장 자연스러운 모습임을 말해준다. 하지만 현대사회도 그렇지 못하다. 심지어 가장 객관적이어야 할 과학에서도 성별에 따라 대우가 달라지는 일이 벌어진다.

지난달 미국 펜실베이니아대 연구진은 저명한 의학 학술지에 실린 논문 5554편을 분석했더니 제1 저자와 교신 저자가 모두 여성이면 남성 저자보다 다른 논문에 인용되는 횟수가 절반에 그쳤다고 ‘미국의학협회 저널(JAMA) 네트워크’에 발표했다. 그러다 보니 여성 과학자들은 성과를 내고도 스스로 위축된다.

프린스턴대 연구진은 지난 5일 ‘교육심리학 저널’에 연구 중심 대학 9곳에서 4000여 여성 과학자를 조사했더니 자신의 성과를 스스로 부정하는 ‘가면(假面) 현상’이 팽배했다고 밝혔다. 현재가 참모습이 아니라고 생각하며 언제 가면이 벗겨질지 모른다며 괴로워한다는 것이다. 과연 다시 1000년 뒤 고고학자들은 우리 사회를 어떻게 설명할까.

조선일보

입력 2021.08.17 03:00

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

nabool

nabool